Cómo Estados Unidos luchó para convertirse en un imperio y luego trató de ocultarlo

El 25 de octubre de 2018, una tormenta de categoría 5 azotó a Estados Unidos. Con vientos máximos sostenidos de 241,4 kilómetros por hora, fue la más poderosa en cualquier lugar de la tierra ese año, y la más fuerte en la historia del país, desde 1935. Rompió los techos de las casas y dañó gravemente la red eléctrica.

A pesar del daño, la supertormenta apenas fue noticia. Recibió menos del 1% de la cobertura televisiva que se le dedicó al huracán Florence, que había azotado a Carolina del Norte a principios de ese año. Fue, según escribió Anita Hofschneider, de la Columbia Journalism Review, “el supertifón que los medios estadounidenses olvidaron”.

Esa tormenta atrajo poca atención debido al lugar donde golpeó. El tifón Yutu arrasó Saipan y Tinian en las Islas Marianas del Norte, al oeste del Océano Pacífico. Estas islas son parte de EE. UU., y las personas nacidas allí son ciudadanos estadounidenses. Pero pocos en el país parecen saberlo.

“Me temo que la mayoría de los estadounidenses no saben que tenemos territorio de ultramar”, comenta Phil Klotzbach, un experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. El clima, como la guerra, tiene una forma de enseñar lecciones de geografía. De hecho, EE. UU. tiene varios de territorios de ultramar, incluyendo Puerto Rico, Guam y Samoa estadounidense. Y tuvo más en el pasado.

En vísperas de su entrada en la Segunda Guerra Mundial, el imperio estadounidense (el cual incluía Filipinas así como los territorios de Hawai y Alaska, casi dos décadas antes de que estos dos últimos se convirtiesen en estados en 1959) contaba con unos 19 millones de colonos.

En ese entonces, si vivías en EE. UU. (el país completo, no solo en la parte continental de Norteamérica), era más probable que fueses un colono que inmigrante. De hecho, había más colonos que afroamericanos. Los historiadores de hoy están lidiando con estos hechos. Cada vez con más frecuencia cuentan la historia de EE. UU. como la de un imperio.

La expansión de un imperio

Esa historia comienza desde el primer día de la nación. “El nombre de esta Confederación será Estados Unidos de América”, según el borrador de Artículos de la Confederación de 1776 preparado por John Dickinson, capturando la embriagadora ola de posibilidades políticas de esos primeros días.

El país sería una unión más que un imperio, compuesto por estados más que una patria y colonias. Excepto que el nombre no era exacto. Cuando Reino Unido ratificó el Tratado de París en 1784, que otorgó soberanía al país, no era una unión de estados. El gobierno había tomado las tierras más occidentales de estados como Virginia y Massachusetts y las había puesto bajo supervisión federal.

Por lo tanto, EE. UU. era una colección de estados y territorios, y así fue desde entonces. Durante las primeras siete décadas más o menos de su historia, esos territorios colindaban con los estados y se esperaba que se unieran a ellos. Pero solo tres años después de completar su anexión occidental final en 1854 (obteniendo una porción de México conocida como la Compra de Gadsden), EE. UU. se embarcó en una nueva fase de expansión en el extranjero.

Empezó reclamando docenas de islas deshabitadas en el Caribe y el Pacífico, fuentes de guano, un fertilizante esencial para granjas resecas con nitrógeno. Tras un trato con Rusia incorporó a Alaska. Una guerra fundamental con España en 1898 trajo a Filipinas, Puerto Rico y Guam al país. Y las tierras no españolas de Hawai y Samoa fueron anexadas aproximadamente al mismo tiempo.

Para 1900, los territorios de ultramar abarcaban un área tan grande como todo EE. UU. en su fundación, y tenía una población de más del doble de la que vivía en el territorio original.

El uso de la palabra “América”

Impresionados por la expansión del país en el extranjero, los cartógrafos ofrecieron nuevos mapas mostrando a Filipinas, Puerto Rico y otros territorios junto a los estados. Los escritores, convencidos de que el imperio de ultramar marcaba una nueva era, reconsideraron el nombre del país.

Técnicamente, su nombre era aquel que Dickinson le había dado (“Estados Unidos de América”), pero en el siglo XIX se le había llamado más comúnmente “Estados Unidos”, “La Unión” o “La República” para abreviar. Sin embargo, después de la gran fiebre por la tierra imperial, estos nombres ya no encajaban tan bien. Fuera lo que fuera el país, no era una unión, no era república y no se limitaba a los estados.

Se propusieron varios nombres: “América Imperial”, la “Gran República” y, una frase que apareció en el título de siete libros publicados en la década posterior 1898, la “Gran América”. La insatisfacción con “Estados Unidos de América” llevó a un cambio verbal más duradero. Antes de 1898, aunque su gente se llamase “estadounidense”, era inusual llamar al país “Estados Unidos de América”. Uno podía viajar más de 8000 kilómetros y leer 100 periódicos antes de encontrar ese nombre, según observó un escritor británico.

“Estados Unidos de América” no apareció en ninguna de las canciones patrióticas (como “Yankee doodle”, “The battle hymn of the republic”, “Hail, Columbia”, “The starts and stripes forever”, “The star-spangled banner”). Una búsqueda de discursos de presidentes desde la fundación hasta 1898 arroja solo 11 referencias inequívocas al país como “Estados Unidos de América”, aproximadamente una por década.

Sin embargo, después de 1898, las cosas cambiaron rápidamente. Theodore Roosevelt, el primer presidente que asumió la presidencia después de la guerra contra España, usó la palabra “América”, en su primer mensaje anual y luego con frecuencia a partir de entonces. El nombre era más suelto, expansivo y no implicaba nada acerca de que el país era una unión de estados.

Cada presidente desde entonces usó la palabra “América” libremente. Y surgieron nuevos himnos con títulos como “America the beautiful” (“América la hermosa”) y “God Bless America” (“Dios bendiga América”).

How to Make Stir-Fry Instant Noodle With Beef:If you don’t have time and in a hurry to cook. Try stir-fry instan... http://bit.ly/d5OqeS

— Katie Blake Fri Oct 15 02:52:13 +0000 2010

Un imperio oculto

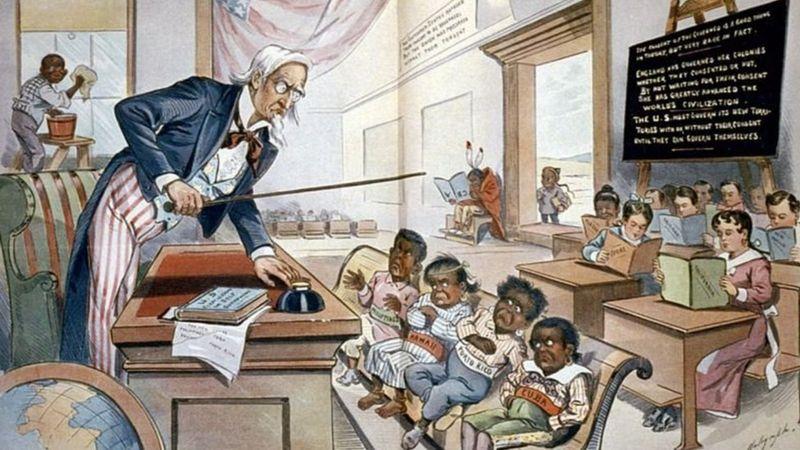

En los años posteriores a 1898, era obvio que EE. UU. era un imperio. Sus mapas mostraban las colonias, y hombres poderosos en Washington vociferaban abiertamente sus ambiciones imperiales. Pero entonces ocurrió algo extraño. Quizás debido al agotamiento de la violencia en Filipinas, o debido a la persistente visión del país como república, los poderosos comenzaron a ignorar a las colonias.

Sin renunciar a ellas, EE. UU. simplemente habló menos de ellas, como ocultándolas bajo la alfombra. En la década de 1910, las colonias habían desaparecido en gran medida de los mapas y ya no se les llamaba como tal. Esa palabra, advirtió un funcionario federal en 1914, “no debe usarse para expresar la relación que existe entre nuestro gobierno y sus pueblos dependientes”.

Esta disonancia cognitiva en torno al imperio, debería decirse, fue bastante inusual. Reino Unido no estaba confundido sobre si tenía colonias o no. Las honraba anualmente el 24 de mayo, Día del Imperio, que se celebró en las escuelas durante décadas y se convirtió en feriado oficial en 1916.

Da la casualidad que EE. UU. tenía su propia festividad patriótica, una que también empezó en las escuelas antes de recibir el reconocimiento federal en 1916. La versión estadounidense fue llamada Flag Day (Día de la bandera), y fue diseñada para alentar a los ciudadanos a reunirse “en una demostración unida de sus sentimientos como nación”, como lo expresó el presidente Woodrow Wilson en 1916.

No hubo feriado para el imperio. Los escritores dijeron poco acerca de las colonias. El compromiso literario más famoso con ellos fue probablemente “Coming of age in Samoa” (“La mayoría de edad en Samoa”), una muy leída etnografía de 1928 escrita por la antropóloga Margaret Mead.

Pero Mead escribió sobre Samoa la región, no Samoa estadounidense, la colonia donde ella había vivido. Y evitó por completo mencionar colonias, territorios e imperios. Es completamente posible leer el libro de Mead sin darse cuenta de que el “pueblo polinesio moreno” que ella describe que se encuentra en una “isla del Mar del Sur” son, al igual que ella, ciudadanos estadounidenses.

En 1930, un año representativo, el New York Times publicó más artículos sobre Polonia que sobre Filipinas. Más sobre Albania que sobre Alaska. Publicó casi tres veces más artículos sobre el territorio más grande de Reino Unido, India, que sobre todos los territorios de EE. UU. combinados; territorios que albergaban a más del 10% de la población de EE. UU.

Esta falta de atención a las colonias importaba. Importó especialmente en la década de 1930, cuando las ambiciones imperiales de Japón en Asia se hicieron claras. Un vistazo rápido al mapa mostró a Guam, Filipinas, Alaska, Samoa estadounidense y Hawai como objetivos potenciales. De hecho, Japón finalmente los atacó a todos.

Pero las encuestas mostraron poco interés en la opinión pública en enviar al ejército estadounidense a defender esos lugares, y los estrategas militares hicieron poco para fortalecerlo. Como resultado, las escasas defensas en los territorios del Pacífico demostraron ser incapaces de repeler el primer ataque de Japón cuando este finalmente llegó en diciembre de 1941.

Ese ataque generalmente se recuerda en EE. UU. simplemente como un ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawai. Sin embargo, en un lapso de horas, Japón también atacó los territorios estadounidenses de Isla Wake, Guam y Filipinas, las colonias británicas de Malasia y Hong Kong; y el reino independiente de Tailandia.

Algunos ataques se lanzaron el 7 de diciembre y otros el 8 de diciembre, pero solo porque la maniobra de Japón cruzó la línea de cambio de fecha internacional. El evento, conocido en EE. UU. como “Pearl Harbor”, fue de hecho un ataque casi simultáneo en varias posesiones de los Aliados en el Pacífico. El puerto fue el primer objetivo estadounidense alcanzado. Pero claramente no fue el lugar donde los japoneses hicieron el mayor daño.

La historia oficial del Ejército de EE. UU. califica el ataque a Filipinas como igualmente dañino. Además, mientras que el ataque a Pearl Harbor fue solo eso, un ataque individual que nunca se repitió, la incursión en Filipinas fue seguida por más asaltos, luego por la invasión y la conquista.

Filipinas, Guam, la Isla Wake y el extremo occidental de Alaska, cuyas poblaciones ascendían a más de 16 millones de ciudadanos estadounidenses, recayeron en manos de los japoneses. EE. UU. finalmente recuperó sus territorios perdidos del Pacífico, pero a un costo que rara vez se reconoce. Bombardeó todas las estructuras importantes de Agaña (ahora Hagåtña), capital de Guam, en su lucha por reconquistar la isla.

Manila, capital de Filipinas, fue igualmente diezmada, al igual que muchos otros centros urbanos filipinos. “Arrasamos ciudades enteras con nuestras bombas y proyectiles”, relató el alto comisionado filipino. Al final, dijo: “no quedó nada”. Se estima que más de 1,5 millones de personas en Filipinas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue fácilmente el evento más sangriento que haya tenido lugar en suelo estadounidense, más del doble de letal que la Guerra Civil.

La guerra en Filipinas no es parte de la memoria nacional en EE. UU. El National Mall en Washington D.C. no tiene un santuario para los muertos de esas islas. La carnicería fue, como el tifón Yutu, algo que sucedió “allí”, de relevancia limitada en Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

Sin embargo, vale la pena pensar en el imperio. Filipinas ya no es una colonia de EE. UU., habiendo obtenido su independencia en 1946, y Hawai y Alaska ahora son estados. Pero EE. UU. todavía tiene cinco territorios de ultramar habitados: Puerto Rico, Samoa estadounidense, las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Unos cuatro millones de personas viven en ellos, cuatro millones de personas que no pueden votar en las elecciones presidenciales, no están protegidas por la constitución y no tienen ningún papel en la elaboración de leyes federales.

Esta privación de derechos es importante. En 2017, el huracán María azotó a Puerto Rico y le cortó la electricidad durante meses. Miles murieron como resultado de la tormenta, pero no fue el clima en sí lo que los mató directamente. Fue una negligencia de larga data, seguida de una falta de ayuda federal después de que azotó el huracán.

“Reconozcan que los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses”, fue la suplica desesperada del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Sin embargo, una encuesta de los habitantes de EE. UU. realizada después del huracán mostró que solo una pequeña mayoría, y apenas un tercio de los adultos menores de 30 años, estaban al tanto de ese hecho.

Uno se pregunta si esos números serán más altos cuando llegue la próxima tormenta.